基本信息

- 项目名称:

- 病源微生物稻瘟菌激发子几丁质酶与受体甘露糖凝集素互作研究

- 来源:

- 第十一届“挑战杯”国赛作品

- 小类:

- 生命科学

- 大类:

- 自然科学类学术论文

- 简介:

- 水稻是世界三大粮食作物之一,同时作为我国主要的粮食作物,却深受稻瘟病的危害,稻瘟病是限制水稻高产稳产的主要因素。对稻瘟菌的发病机制进行研究具有重要意义,同时对稻瘟病的防治也一直是研究的重点和难点。本研究利用酵母双杂交系统筛选到与稻瘟病菌激发子(几丁质酶)互作的受体。通过体外的GST沉淀验证相互作用的特异性。再将阳性克隆子测序,通过生物信息学来预测受体蛋白的结构以及结构和功能之间的...(查看更多)

- 详细介绍:

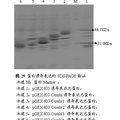

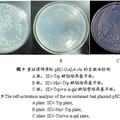

- 本研究利用酵母双杂交系统以稻瘟菌激发子(几丁质酶)作为诱饵蛋白,从水稻cDNA文库中筛选到激发子受体。把诱饵蛋白几丁质酶基因与含有His的表达载体pET-32a构建重组载体,把受体蛋白基因与含有GST的表达载体pGEX-KG构建重组载体。验证重组载体构建成功后,诱导其表达蛋白,收集诱饵蛋白几丁质酶和靶蛋白甘露糖凝集素,通过GST pull down来验证激发子与受体蛋白相互作用的...(查看更多)

作品专业信息

撰写目的和基本思路

- 目的:植物病源微生物激发子及其受体的研究是一个新领域,开展激发子受体的研究工作,有助于深入了解稻瘟菌—水稻间的相互识别,阐明水稻对稻瘟病菌的抗性机制和水稻与稻瘟病菌互作的分子机理。 基本思路:本研究通过酵母双杂交筛选稻瘟菌激发子的受体,通过体外的GST pull down进一步验证激发子与受体的互作。通过生物信息学分析受体的结构。在生物信息分析的基础上,进一步研究受体与激发子互作的分子机制。

科学性、先进性及独特之处

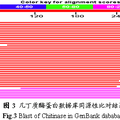

- 科学性、先进性:本研究在筛选到受体后还进一步从体外对筛选到的受体进行验证,且充分利用了生物信息学的知识对受体进行分析,且构建不同突变体进一步研究激发子与受体互作的分子机制。该作品取得的实验结果,通过联网检索,未见相同报道。 独特之处:在水稻和稻瘟菌全基因测序完成的基础之上,全面地分析受体蛋白结构及其生物学功能,明确其互作关系。未见相同报道。

应用价值和现实意义

- 该作品的结果可以初步揭示水稻与稻瘟病菌相互作用的分子机制,为稻瘟病的生物学防治奠定基础,把寄主—病源物相互识别的研究推向一个新的阶段。同时也可以为利用这些基因进行水稻转基因抗病育种奠定基础,对于水稻抗病品种的改良和新型高效、无公害生物农药的研制也将提供可靠的理论依据。

学术论文摘要

- 意义:病源微生物激发子与受体相互作用的研究,有助于弄清病原微生物侵染宿主的分子机制。思路:用稻瘟病几丁质酶作为病源微生物激发子,利用酵母双杂交系统筛选与稻瘟病菌激发子互作的受体,并研究受体的功能。实验路线:利用酵母双杂交系统以稻瘟菌激发子作为诱饵蛋白,从实验室构建的水稻的cDNA文库中筛选激发子受体,先把诱饵蛋白几丁质酶与含有His表达载体pET-32a进行融合表达,把受体蛋白与...(查看更多)

获奖情况

- 2008年入选校级大学生创新性实验计划项目 2008年入选省级大学生创新性实验计划项目 2009年获“挑战杯”省级大学生课外学术科技作品竞赛“特等奖”

鉴定结果

参考文献

- 酵母双杂交技术、GST pull-down、Western blotting、分子克隆技术等。 [1] Willy J, et a1.Analysis of the sugar-binding specificity of mannose-binding-type Jacalin-related lectins by frontal affinity chromatography...(查看更多)

同类课题研究水平概述

- 已证实寡糖、几丁质、糖蛋白、蛋白质和不饱和脂肪酸等在水稻与稻瘟病菌互作关系中具有激发子的活性。在稻瘟病菌中,已经克隆MPG1、CUT1、Avr-pita、PWL2等十几个致病性基因和无毒基因。MPG1基因是第一个被克隆的稻瘟病菌致病因子,其产物与细胞表面识别有关。CUT1基因编码某种角质酶,与菌丝穿透寄主角质层有关。Sweigard等利用定位法从稻瘟病菌(Guy 11)中克隆了无...(查看更多)