作者:2016级本科生 向彤骏 化学工程系

指导老师:张翀 化学工程系

关键词:米曲霉菌 生物传感器 高通量筛选

摘要

酱油是中国传统的调味品,其谷氨酸含量对于其鲜味有重大影响,是衡量酱油优劣的重要指标。目前我国使用的酱油酿造菌仍然是1950年的菌种,谷氨酸生产浓度不高。本项目将基于转录因子识别机制构建并建立突变体库改造谷氨酸特异性的生物传感器(Biosensor),使用流式细胞仪(fluorescence activated Cell Sorting FACS)筛选出特异性最高的传感器,并将这一传感器用于微流控筛选(microfluidic screening),筛选出高产谷氨酸的酱油发酵菌。

项目背景

酱油是中国传统的调味品,主要由大豆、小麦、食盐经过制油、发酵等程序酿制而成。因滋味鲜美,有独特酱香,常用于增加和改善食品的味道。在酱油的众多成分中,谷氨酸对于酱油的鲜味有重大影响,是衡量酱油质量优劣的重要指标。

我国2015年酱油产量980.36万吨,稳居世界第一。然而,目前我国使用的酱油酿造菌仍然是1950年研发的,时至今日,在谷氨酸生产等方面已经存在落后:发酵产生的谷氨酸浓度与目前酱油生产技术最先进的日本相比,有5%-10%的差距,品质不够高。

由于酱油属于食品行业,对于安全性有严格的要求,因此不能通过传统的基因工程技术技术改造发酵菌,只能够间接通过筛选挑出高产谷氨酸的菌种。本项目将借助谷氨酸特异性生物传感器,配合微流控筛选技术进行高通量筛选,从而尽快得到谷氨酸增产的菌种。但是目前对特异性的谷氨酸生物传感器的研究尚未能够被应用于工业生产。故要首先开发出动力学范围合适的,且特异性高的谷氨酸生物传感器。

项目设计

本项目中我们构建了基于嵌合双组分系统的生物传感器,将sfGFP基因的表达强度与谷氨酸浓度建立联系,通过融合来自Planococcus sp. PAMC 21323的DegS蛋白的感受域,并与具有EnvZ的效应域激酶结合,在Escherichia coli K12 MG1655中构建嵌合DegS / EnvZ(DcuSZ)双组分系统。其中sfGFP基因的表达由OmpC启动子通过同源响应调节因子OmpR介导。此外,通过修饰启动子和RBS,将构建原始生物传感器突变体库,并通过荧光激活细胞分选(FACS)进行测试,以调节性能参数(特异性,动力学范围,线性区间等)。

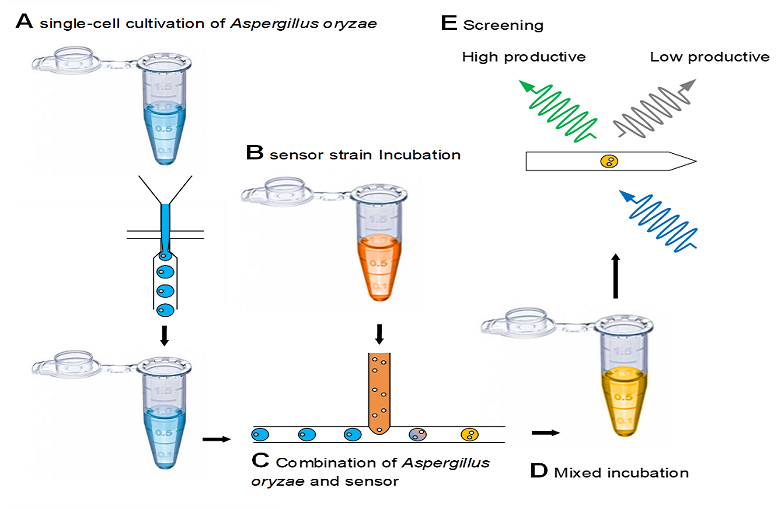

随后构建高通量的微流控筛选系统,首先使用ARTP(常压室温等离子体)诱变育种,建立米曲霉菌突变体库,再设计微流控芯片,如图所示,使用微流控技术产生包裹了米曲霉菌单菌的菌液液滴,培养后在芯片内与构建的生物传感器混合,再使用FACS(流式荧光细胞筛选)进行荧光检测,由于谷氨酸生物传感器在谷氨酸浓度高时会产生更强的荧光信号,就可以利用这一性质分选出产生谷氨酸浓度更高的米曲霉菌菌种。

项目成果

我们成功地构建了一种生物传感器菌株,它可以将细胞外谷氨酸浓度与其sfGFP荧光强度耦合。 该菌株在MOPS基本培养基中显示出对外部谷氨酸的线性区间达到了预定的0-2mM,这表明其可用作谷氨酸过量产生菌株筛选的生物传感器。但是,它在实际工作条件下效果不佳。进一步的研究将集中在通过调整响应曲线,例如敲除原生EnvZ / OmpR系统和艰苦筛选等方法进行改进。