作者:2017级本科生 李浩然 化学工程系

指导老师:张强 化学工程系

关键词:固态界面层 稳定性 溶剂化 循环性能

摘要

电解液界面不稳定问题与电解液溶剂化行为紧密相关,但这方面的微观机理和潜在应用尚未得到研究。本项目系统揭示了锂金属电池电解液界面稳定性与溶剂化行为的关系,并设计了通过调控电解液溶剂化行为提高界面稳定性的方法。

项目背景

锂金属电池由于具有超高能量密度(3860 mAh g–1)和超低负极电势(–3.040 V vs. 标准氢电极)而被认为是理想的下一代储能器件。然而由于锂金属负极与电解液间的界面不稳定,造成电解液大量消耗以及锂枝晶生长,极大地限制了锂金属电池的实际应用。电解液界面不稳定问题与电解液溶剂化行为紧密相关,但这方面的微观机理和潜在应用尚未得到研究。

项目研究内容

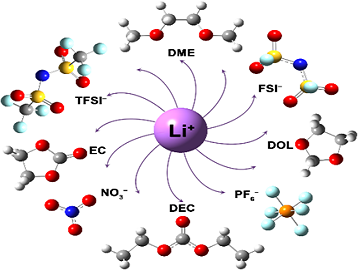

首先,本项目通过第一性原理计算揭示了溶剂化行为对电解液还原稳定性的影响。本项目选取了常见酯类电解液分子(EC/DEC)和醚类电解液分子(DME/DOL)分别与Li+发生相互作用,发现在形成的复合物中电解液分子LUMO能量均降低,这一现象从本质上揭示了溶剂化行为使电解液分子的还原稳定性减弱,从而在负极侧发生还原分解形成疏松多孔的固态界面层(Solid state interphase, SEI)的原因。

基于以上理论预测,本项目提出改变Li+溶剂化层的组成从而实现对界面SEI组成的调控,提高界面稳定性的方法。本项目发现通过在传统酯类电解液EC/DEC中引入FEC添加剂能够得到富含LiF成分的紧实SEI层,使锂在电池负极侧均匀沉积,在Li|Cu半电池中能够维持百圈98%的库伦效率。在此基础上,本项目进一步调控Li+溶剂化层的组成。通过在酯类和醚类混合电解液中同时加入FEC和LiNO3,得到了富含LiF和LiNxOy的SEI,进一步提升了界面稳定性,实现了99.96%的库伦效率和1000圈的电池循环寿命。同时,为了解决LiNO3在酯类电解液中溶解度差的问题,本项目提出加入痕量的CuF2可以促进LiNO3在酯类电解液中的溶解,从而使得LiNO3能够应用于酯类电解液体系中。

除了改变界面SEI组成外,本项目还提出了两种锂金属负极保护策略。通过将锂浸泡在FEC电解液中的方法本项目构建了一种双层人工SEI保护层。这种双层结构的内层为无机层如Li2CO3和LiF,外层为有机层如ROCO2Li和ROLi等,能够有效抑制锂枝晶的生长,实现锂的均匀沉积。另外通过CuF2与Li发生反应合成了一种混合输运层,具有对离子和电子同时导通的优异性能。

项目意义

本项目通过控制锂金属电池电解液溶剂化行为实现对界面稳定性的调控,对长循环、高能量密度锂金属电池的理性设计具有十分重要的指导意义。